ジョギングを始めたときに、心拍数についても少し書いた。下記の記事、ちょっと長いんだけど、心拍数の記述は下の方にある。

心拍数を使った運動強度管理は、Polar Uniteを使って、ジョギングをしながら心拍数をモニターしている。

最大心拍数は、実際に計測するのが一番よいが、正しく測るのは大変で、少なくとも長い強い運動をして心拍数上げないといけない。これ自体が大変。だから、年齢から簡易的に計算する式がいくつか存在する。

- 最大心拍数=220-年齢

- 最大心拍数=206.7ー(0.67×年齢)

下の方が、年齢が高くなったときの最大心拍数の落ち込みが少ない。上の方は、毎年1ずつ、下は3年で2ずつ落ちていく。ちなみに下の式はEPSONのWristableGPSの算出法ということで、たくさんのWebページで紹介されている。

私の年齢は現在55なので、上の式で165、下の式で170。前回の記事では一旦下の式で計算した170を採用した。

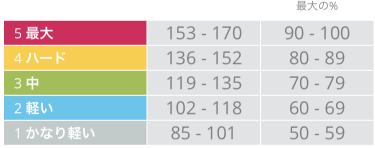

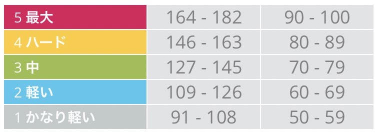

運動強度は、最大心拍数の9割、8割、7割、6割、5割でゾーン分けする。通常のジョギングであれば、最大心拍数の6割から8割程度までの間でやることが推奨されていることが多い。

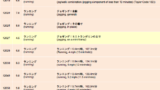

私はPolarのUniteで心拍数をモニターしながら運動を行うが、同様のゾーン管理で、心拍数が色分けされて表示されるのでわかりやすい。最大心拍数を170としたときの現在の運動強度表は以下。

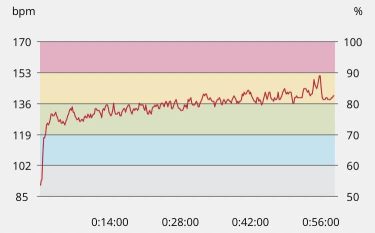

中程度の運動量の、最大心拍数の70%~79%のゾーンにとどめることを目安に1時間のジョギングを行っているが、半分の30分を過ぎた頃から、大抵黄色のハードの領域に突入してしまう。例えば以下は7/20の1時間ジョギング中の心拍数変化。黄色に入ったらできるだけペースを抑えようとするが、思うようにコントロールするのは難しい。しかしながら、黄色に入ったからといって、特にしんどいわけではない。息は全くはずまずに走りきることができる。

心拍数モニターしながらの運動は、ペース配分にはよいが、本当にその強度が正しいかどうかは、式で計算した最大心拍数だのみなので、最大心拍数はできるだけ自分の身体の値を使うべきだと思う。

40歳の頃に、自転車をやっていた際もPolarの心拍計をつけながらトレーニングしていた。その時の最大心拍数はどちらの式で計算しても大体180。しかし実際に計測した最大心拍数が192だったので、かなり乖離していた。

こういうこともあったので、どこかで実際に最大心拍数は測定したいと思っていた。

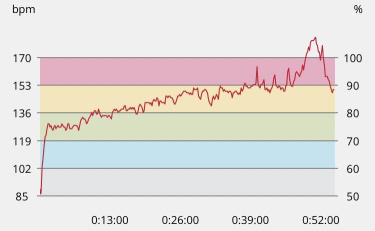

今日の朝、1時間ジョギングをした時、結構調子がよかったので、あまり心拍数のことは気にせず、7:00/kmくらいのペースでいつもの周回コース(約900m)を走った。150を超えても特に息もはずまないので、その後、最大心拍数計測にトライした。周回コースをもう一周、できるだけペースを上げて走ってみた。最後はかなり苦しい状態になって、もうこれ以上は維持できないというところで徒歩に変更。

ピークは182。この値は歩くちょっと前に記録していて、それ以上は上がらなかった。そこで最大心拍数をこの値に更新することにした。

ちなみに最大心拍数の下の式の第一項定数を、40歳の時の最大心拍数192から計算して補正した式 219ー(0.67×年齢)で計算すると、182.15となってほぼぴったり。3年で2ずつ最大心拍数が落ちていくというのは、特に高齢者にとってはよい近似なのかもしれない。

ちなみに最大心拍数チャレンジ時にはPolar Uniteで計測していたので、最大心拍数設定を182に変更するかどうかをPolar Uniteが聞いてきてくれた。これで設定を変更して、運動強度表は以下のように更新された。

緑のゾーンの上限値が10上がって、145となった。今後はこの表で中程度の運動に維持することを目安に走ろうと思うが、割と感覚と合っているような気がする。

コメント